Le métier d’instituteur : comment la féminisation massive influence sa perception

Avec près de 85 % de femmes parmi les professeurs des écoles, le métier d’instituteur est aujourd’hui l’un des plus féminisés en France. Un déséquilibre qui questionne : pourquoi attire-t-il si peu d’hommes ? Et en quoi cette féminisation impacte-t-elle la reconnaissance sociale du métier ?

Un métier historiquement mixte, aujourd’hui dominé par les femmes

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les écoles normales formaient autant d’hommes que de femmes pour enseigner. Mais progressivement, le premier degré s’est fortement féminisé. Aujourd’hui, en maternelle et élémentaire, les femmes représentent environ 85 % des effectifs enseignants, selon les données du ministère de l’Éducation nationale. Ce phénomène est encore plus marqué en maternelle, où les hommes sont devenus rares.

Dévalorisation d’un métier pourtant fondamental

Cette féminisation est souvent associée à une perte de prestige. Plus on monte dans les niveaux d’enseignement (collège, lycée, université), plus la proportion d’hommes augmente… et avec elle, le statut social du poste. À l’inverse, le métier de professeur des écoles souffre d’un manque de reconnaissance, de salaires modestes (environ 1,1 SMIC en début de carrière, contre 2,2 SMIC auparavant), et d’une perception parfois injuste comme un emploi “d’appoint” compatible avec les charges familiales.

Les freins à l’engagement masculin

- Stéréotypes persistants : enseigner aux jeunes enfants est encore trop souvent perçu comme un rôle « naturel » pour les femmes.

- Manque de modèles masculins : peu d’hommes présents dans le métier, donc peu d’identification possible pour les jeunes en orientation.

- Peu d’initiatives : à la différence des efforts faits pour attirer les filles vers les sciences, il existe peu de campagnes pour inciter les garçons à rejoindre les métiers de l’enseignement.

Pourquoi une plus grande mixité est souhaitable

La mixité dans l’enseignement primaire est un véritable levier de transformation. Elle permet :

- Une meilleure représentation des genres pour les enfants en construction.

- Un enrichissement des pratiques pédagogiques.

- Une valorisation accrue du métier, détachée des stéréotypes sociaux.

Comment rendre le métier plus attractif pour tous ?

1. Revaloriser le métier

- Augmenter les salaires, notamment en début de carrière.

- Améliorer les conditions de travail et réduire la charge administrative.

- Mettre en lumière l’importance éducative et sociale du rôle d’instituteur.

2. Agir dès l’orientation

- Déconstruire les stéréotypes dès le collège et le lycée.

- Valoriser la diversité des parcours d’hommes dans l’enseignement via des vidéos métier ou témoignages.

- Encourager les stages d’immersion dès les études supérieures pour les publics masculins.

3. Communiquer autrement

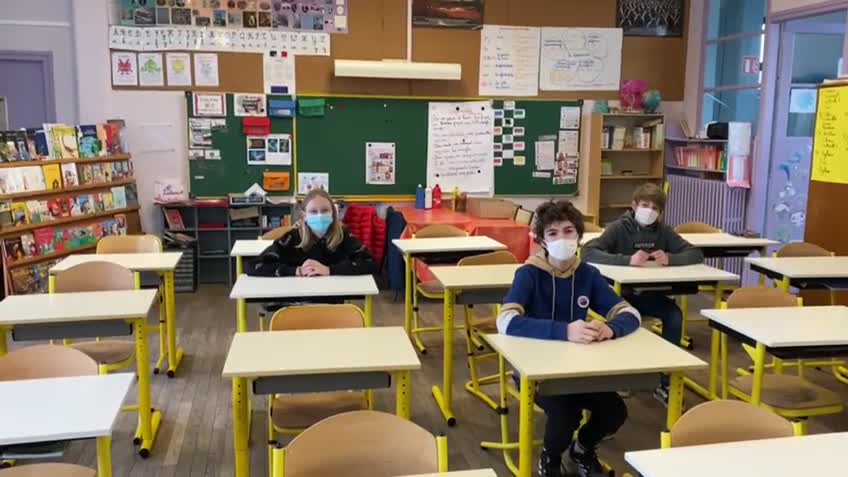

- Lancer des campagnes de communication qui montrent des hommes en situation dans les classes.

- Proposer des portraits inspirants pour attirer de nouveaux profils.

FAQ : Vos questions sur le métier d’instituteur

Le métier est-il vraiment dévalorisé à cause de sa féminisation ?

La féminisation n’est pas en soi un problème. Mais dans une société où les métiers perçus comme « féminins » sont souvent moins bien reconnus, cela a un impact réel sur le prestige social du poste.

Comment changer les mentalités ?

Par l’éducation, la visibilité et des politiques publiques volontaristes. Montrer que ce métier est essentiel et valorisant, quel que soit le genre de la personne qui l’exerce.

Existe-t-il des passerelles pour se reconvertir vers l’enseignement ?

Oui, il est possible de devenir professeur des écoles via différents concours adaptés à des profils en reconversion, comme le CRPE. Des dispositifs d’accompagnement existent.

Conclusion

Instituteur est un métier d’avenir, essentiel à l’éducation des générations futures. Pour le revaloriser, il faut en faire un choix de carrière reconnu, accessible et valorisé pour toutes et tous. La mixité en est une des clés majeures.

Source : Ouest-France – Lire l’article original

Vidéos associés

Vidéos associés